Neuroarquitectura: diseñando espacios que inspiran, sanan y emocionan

Porque cada espacio puede transformar nuestra manera de sentir y de vivir.

Neuroarchitecture: Designing spaces that inspire, heal, and move you

Because every space has the power to transform the way we feel and live.

Autores: Anette Alondra Mejia Mandujano a, Paulina Martínez Puga b

a,b Universidad Autónoma de Querétaro

RESUMEN

La calidad del entorno urbano influye directamente en la salud mental y el bienestar de sus habitantes. La neuroarquitectura, una disciplina que estudia el impacto de los espacios construidos en el cerebro humano, ha tenido mayor relevancia en los últimos años como herramienta en el diseño de ciudades.

En este artículo se analizará la relación y la aplicación de los conceptos clave abordados en la neuroarquitectura para su aplicación en la planificación de ciudades, para comprender cómo el diseño consciente de los espacios públicos puede mejorar la calidad de vida. Se presentan casos de estudio y estrategias basadas en la percepción del color, la forma y la organización espacial para fomentar un entorno urbano más armónico y funcional.

Palabras clave: Neuroarquitectura, Urbanismo, Calidad de Vida, Estrategias, Salud Mental.

ABSTRACT

The quality of the urban environment has a direct influence on the mental health and wellbeing of its citizens. Neuro architecture, a discipline that focuses its studies regarding the impact of built spaces on the human brain, has had more relevance during the latest years in city design.

This article will analyze the relationship and application of the key concepts addressed in neuroarchitecture for their use in city planning, in order to understand how the conscious design of public spaces can improve quality of life.

Keywords: Neuro architecture, Urbanism, Life Quality, Strategies, Mental health.

INTRODUCCIÓN

Debido al aumento poblacional de los últimos años las ciudades han experimentado un crecimiento acelerado, sin embargo, este proceso prioriza los aspectos funcionales, económicos o de infraestructura, por lo que a menudo su diseño se hace sin considerar cómo afectará la salud mental y el bienestar de sus ciudadanos. Esta falta de consideración puede derivar en entornos urbanos caóticos, deshumanizados o poco accesibles, que afectan negativamente el estado emocional y la calidad de vida de sus habitantes. La neuroarquitectura influye significativamente en la creación de ciudades saludables (Eberhard, 2009) es así como ofrece herramientas clave para comprender estos efectos y aplicar soluciones que favorezcan el bienestar social basadas en evidencia científica para el diseño urbano, subrayando la importancia de diseñar espacios que no solo sean funcionales, sino que también respondan a las necesidades emocionales y cognitivas de los usuarios.

El objetivo de este artículo es exponer la importancia de la aplicación de conceptos abordados desde la neuroarquitectura en el diseño urbano, contribuir al desarrollo de entornos que no solo sean funcionales, sino que fomenten estilos de vida saludables y relaciones sociales armónicas, integrando factores sensoriales y culturales, con el fin de proponer estrategias que no sólo respondan a las necesidades funcionales, sino también que promuevan una mejor calidad de vida a través de estrategias de diseño urbano basadas en principios neurocientíficos.

MARCO TEÓRICO

Neuroarquitectura: Definición y Principios La neuroarquitectura es el campo que estudia cómo el diseño arquitectónico influye en el sistema nervioso y las emociones humanas. Surge de la relación interdisciplinaria entre la neurociencia y la arquitectura, donde se integran conocimientos sobre el funcionamiento cerebral y su percepción para aplicarlos al diseño de espacios arquitectónicos. Uno de sus fundamentos teóricos es el concepto de embodied cognition o cognición encarnada, planteado por George Lakoff y Mark Johnson (1999), en donde afirman que la mente funciona influenciada por el cuerpo y su interacción física con el entorno (Lakoff & Johnson, 1999). Otro concepto importante es la extended cognition o cognición extendida, propuesta por Clark y Chalmers (1998), que afirma que nuestras capacidades cognitivas se amplían a través de herramientas, objetos y espacios, transformando el entorno construido en una extensión de los procesos mentales humanos (Clark & Chalmers, 1998). Aplicado en arquitectura implica que aspectos de diseño como el color, la escala, la luz y la materialidad afectan directamente sobre los procesos de pensamiento de quienes viven el espacio. Este enfoque parte de la idea de que el espacio físico no es neutral, sino que tiene efectos, que se pueden medir, sobre la mente y el cuerpo de los usuarios que lo habitan.

Diversos factores como la iluminación, el color, la disposición espacial y la vegetación tienen un impacto significativo en el estado mental, emocional, cognitivo y fisiológico de las personas (Eberhard, 2009). Según Malato (2020), esta corriente pretende poner en el centro del diseño al usuario no solo como el destinatario del proyecto arquitectónico, sino como el punto de partida de todo el proceso de diseño, en palabras de la autora ”El usuario no es el fin sino el origen”. Siendo así, el diseño se convertiría en una herramienta terapéutica que responde a las necesidades humanas más allá de las físicas.

Todos estos elementos pueden producir diferentes estados en las emociones como la calma, ansiedad, productividad o incluso la depresión.

Así, la neuroarquitectura propone una nueva forma de proyectar que incorpora el conocimiento sobre cómo el cerebro interpreta los estímulos sensoriales: visuales, sonoros, térmicos, táctiles y olfativos (Browning et al., 2019). Esto permite generar ambientes que propicien equilibrio físico y mental. Edgar Morin (2001), con su pensamiento complejo, sustenta esta visión integradora, holística y humanista del diseño.

Este enfoque más humanista también se alinea con el principio de diseño centrado en el ser humano, buscando soluciones amigables con el mismo ser humano, promoviendo espacios más saludables (Sternberg, 2009).

Urbanismo y Calidad de Vida El urbanismo busca mejorar la organización de las ciudades para garantizar una vida urbana funcional y equilibrada. Se ha demostrado que los espacios abiertos, la conexión con la naturaleza y el diseño de calles y plazas influyen en los niveles de estrés y en la calidad de las interacciones sociales (Kaplan & Kaplan, 1989). Estos elementos no solo impactan el bienestar general de los ciudadanos, sino que también juegan un papel clave en la salud mental, al proporcionar entornos que promuevan la calma y la interacción positiva. Por ejemplo, la incorporación de vegetación, aromas naturales, texturas y sonidos armónicos permite reducir el cortisol, mejorar la atención y facilitar la recuperación emocional (Browning et al., 2019) En este sentido, la calidad de vida está relacionada con un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas (Villarreal Ángeles, Moncada Jiménez, Ochoa Martínez, 2021). Desde este punto de vista, el diseño urbano debe considerar no solo la funcionalidad y la eficiencia, sino también el impacto que los espacios tienen en la percepción y el estado emocional del usuario. Cuando los ciudadanos se sienten cómodos, seguros y estimulados, es más probable que adopten estilos de vida activos, que caminen, usen bicicleta, permanezcan en espacios públicos y fortalezcan los vínculos comunitarios. Jane Jacobs (1961) ya anticipaba esto al afirmar que “debemos vernos y reconocernos en la ciudad” como parte de una vida urbana sana y humanizada.

Conexión entre Neuroarquitectura y Urbanismo La aplicación de principios neuroarquitectónicos en el urbanismo puede transformar ciudades caóticas en entornos armónicos. Esta conexión tiene fundamento en la comprensión de que los entornos afectan directamente al sistema nervioso y conductual de las personas influyendo en su calidad de vida.

Estudios científicos tales como los de Sternberg, Gehl y Browning et al, han mostrado que entornos urbanos mal planificados generan sobrecarga sensorial, ansiedad y aislamiento, mientras que espacios integradores y coherentes activan circuitos neuronales asociados a la calma, el vínculo social y la creatividad (Sternberg, 2009; Gehl, 2010; Browning et al., 2019).

Además, se ha demostrado que la forma y disposición espacial tienen un papel muy importante en el desarrollo de espacios urbanos saludables. Cuando las calles, plazas, jardines y parques son diseñados por y para el humano tomando en cuenta los principios neuro arquitectónicos, los recorridos se convierten en intuitivos y fáciles de leer, esto promueve la apropiación del espacio por parte de los ciudadanos (Gehl, 2010)

En este sentido, los espacios emocionalmente significativos —como parques, plazas, corredores verdes, centros culturales o ciclovías— comparten rasgos comunes: favorecen la percepción de seguridad, estimulan los sentidos sin saturarlos y facilitan el encuentro entre personas.

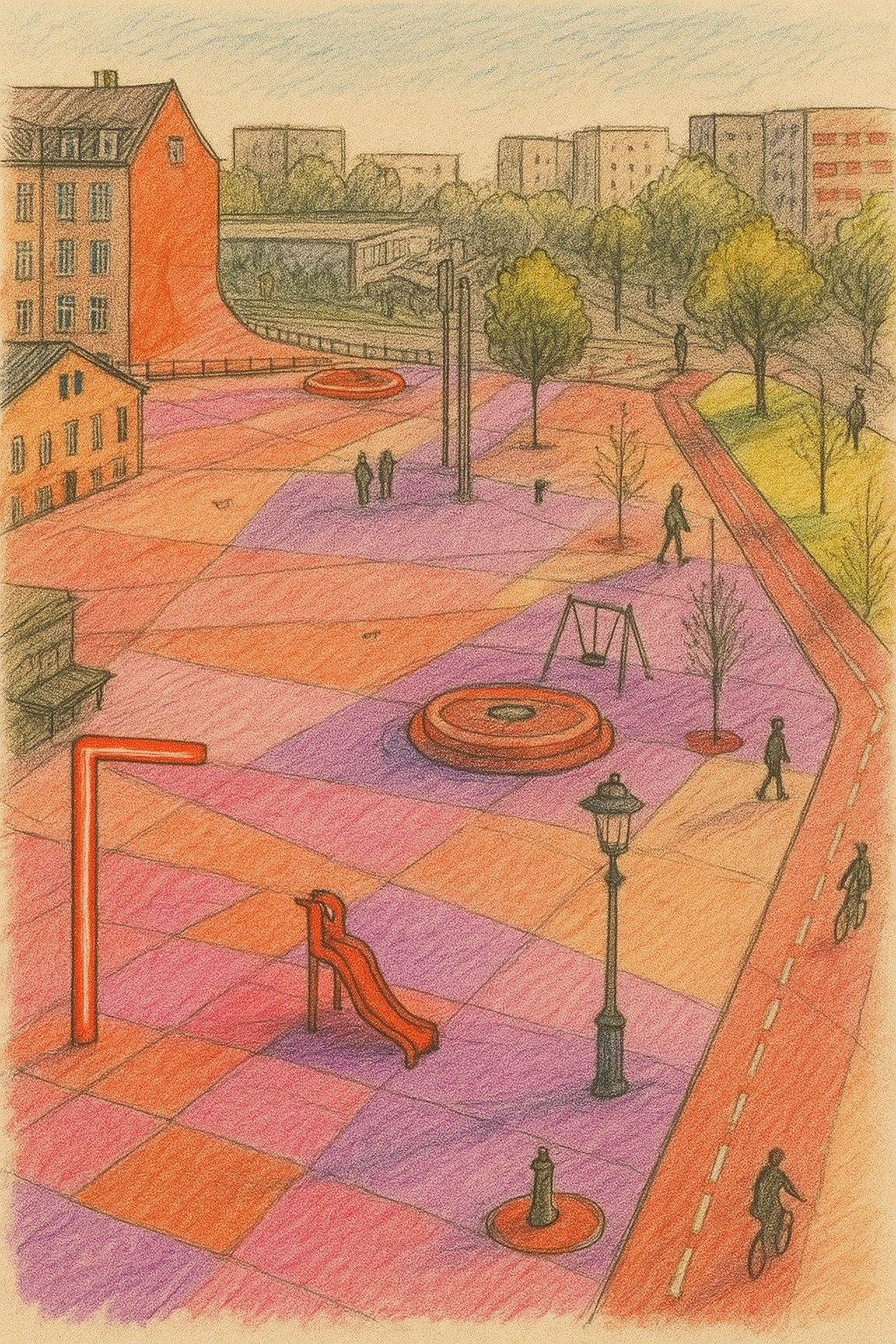

CASOS DE ESTUDIO

Este apartado presenta cuatro ejemplos internacionales que integran elementos de neuroarquitectura con criterios de diseño urbano saludable. Se analizarán según dos variables: uso del color y aplicación de estrategias sensoriales tales como: la biofilia, la acústica, la iluminación, las texturas. Las estrategias consideradas para evaluar su aplicación en la neuroarquitectura se basan en factores que no son percibidos sensorialmente únicamente si no que son procesados cognitiva y emocionalmente, influyendo en la percepción que los usuarios tienen dentro del espacio urbano.

Impacto del Color en los Espacios Urbanos Estudios han demostrado que el color en el entorno urbano desempeña un papel fundamental en la percepción y experiencia del usuario, ya que influye en el comportamiento y las emociones de las personas, determinando la manera en que los ciudadanos interactúan con el espacio público y privado. Desde la neuroarquitectura, se reconoce que ciertos colores pueden activar regiones específicas del cerebro, lo cual resalta la importancia de la elección de una paleta cromática consciente en el diseño urbano. En este contexto, Yu et al. (2024) sostienen que el color, como componente indispensable del entorno urbano, puede transmitir de forma intuitiva la imagen de una ciudad, modelar sus características y afectar las sensaciones psicológicas tanto de los residentes como de los turistas; subrayando el papel que juega el color como un recurso capaz de moldear la percepción y experiencia emocional dentro del espacio público.

Un ejemplo es el "Paseo Bandera" en Santiago de Chile, una intervención peatonal inaugurada en diciembre de 2017 que consiste en llenar de color una calle previamente pensada solo al tráfico vehicular, donde el uso de colores pudo mejorar la percepción del lugar llegando a promover la actividad peatonal.

IMAGEN 1: Paseo Bandera.

Otro caso ilustrativo es la intervención cromática en el centro histórico de Puerto Vallarta, donde el uso de colores vibrantes en las fachadas ha convertido la zona en un atractivo turístico, fortaleciendo la identidad cultural del lugar (Odetti, 2022).

IMAGEN 2. Centro Puerto Vallarta

Estado de calma mejorando a su vez la calidad de las relaciones sociales.

Cuando estas estrategias se utilizan de forma consciente en el diseño de espacios, permiten transformar los ambientes en entornos activos de sanación emocional, promoviendo comunidades más saludables, empáticas y resilientes.

Un ejemplo de ello es el Superkilen Park en Dinamarca, ubicado en uno de los barrios con mayor multiculturalidad del país, se creó con el objetivo de fomentar la inclusión social.

En el diseño del parque utilizaron una gama de colores vibrantes simbolizando la esencia de los múltiples países. La estructura del parque se divide en tres zonas, las cuales fueron diseñadas para estimular diferentes estados emocionales los cuales son: activación (roja), contemplación (negra) y descanso (verde).

Los estudios que se han realizado post-ocupación demuestran que el parque verdaderamente contribuyo a la reducción en la percepción de inseguridad y el aumento de vínculos sociales saludables (Gehl Institute, 2016). Estrategias basadas en biofilia y diseño sensorial: Uso de iluminación y materiales naturales en espacios públicos. Diferentes ciudades han implementado diseños urbanos basados en principios neuroarquitectónicos, como la incorporación de áreas verdes, la optimización de la iluminación y el uso de materiales naturales que además de tener bajo impacto ambiental, permite integrar estrategias terapéuticas sensoriales que conforman un enfoque conocido como “ambiente-terapia”.

Algunos ejemplos de estas estrategias y el impacto en la salud del ser humano son:

- Áreas verdes y vegetación aromática: La implementación de áreas naturales en los espacios habitables proporcionan una buena oxigenación lo que permite reducir el estrés, además, la inclusión de plantas aromáticas tales como la lavanda, la menta, el romero o el jazmín en estos espacios, aporta beneficios psicológicos sutiles. Se ha comprobado científicamente que el aroma de estas plantas tiene compuestos químicos que permiten reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la relajación.

- Iluminación natural: El uso estratégico de la luz natural ayuda a regular los ritmos circadianos. Esto aplicado en espacios públicos puede traducirse en mayor vida durante el día y dinámicas sociales más efectivas, mientras que en la noche se traduce en una sensación de seguridad y tranquilidad.

- Sonido ambiental: El diseño de una buena acústica en la ciudad puede tener fuentes de sonidos armoniosos como fuentes de agua, el sonido emitido por la fauna, el viento. Estos sonidos ayudan a contrarrestar el ruido urbano que tanto estresa a las personas.

IMAGEN 3.

Otro ejemplo es el Bosque vertical de Milán, Italia. Este proyecto se trata de 2 torres residenciales en las que se incluyeron más de 900 especies de plantas. En el proceso de diseño se priorizo la relación de los humanos con la vegetación como estrategia para mejorar la calidad del aire y reducir el estrés. Desde un punto de vista neuro arquitectónico, podemos afirmar que al estar en constante contacto con la vegetación se genera un impacto significativo en el sistema límbico que se relaciona con las emociones.

IMAGEN 4. BOSQUE VERTICAL

En las últimas evaluaciones que se han hecho al proyecto se ha demostrado que propició el mejoramiento del estado anímico de los residentes, además en el ámbito social el proyecto tuvo mayor valoración que otros edificios del mismo nivel arquitectónico que no incluyen vegetación en su diseño. De acuerdo con investigaciones neuro-ambientales el efecto que tuvo el proyecto en los residentes fue similar al resultado obtenido de personas que vivían cerca de un parque (Browning et al. 2019).

Contexto de aplicación y sostenibilidad Diferentes ciudades han implementado diseños urbanos basados en principios neuroarquitectónicos, como la incorporación de áreas verdes, la optimización de la iluminación y el uso de materiales naturales que además de tener bajo impacto ambiental, permite integrar estrategias terapéuticas sensoriales que conforman un enfoque conocido como “ambiente-terapia” .Los proyectos presentados comparten un origen en contextos de degradación urbana, baja cohesión social o inactividad funcional. A partir de las intervenciones, han logrado consolidarse como referentes replicables. Su mantenimiento ha sido garantizado por políticas públicas, regulación urbana o apropiación vecinal. Sin embargo, enfrentan desafíos como vandalismo, gentrificación o falta de presupuesto, lo que pone en evidencia la necesidad de incorporar modelos sostenibles desde el diseño.

CONCLUSIÓN

El diseño urbano basado en la neuroarquitectura tiene el potencial de convertirse en una pieza fundamental para mejorar significativamente la calidad de vida en las ciudades contemporáneas, ya que, al entender la relación entre la esencia del usuario y el espacio construido, se pueden generar entornos urbanos que no solo busquen responder a las necesidades funcionales, sino que también promuevan activamente la salud mental, emocional y física, impulsando una interacción armónica con el entorno. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos, como la falta de concientización en la planificación urbana y los costos asociados a la implementación de soluciones innovadoras.

La investigación continua en este campo resulta esencial para identificar y superar los obstáculos que actualmente limitan la implementación de las estrategias basadas en la neurociencia en el diseño urbano. A medida que se profundiza en la comprensión de cómo los entornos construidos influyen en el bienestar humano se abren nuevas posibilidades para transformar los espacios urbanos en vías del desarrollo de la calidad de vida, creando ciudades sensibles a las necesidades de sus habitantes. Este avance científico permite orientar las decisiones de planificación urbana hacia modelos más accesibles y responsables con el entorno, en los que el bienestar integral se convierta en el eje central del desarrollo urbano.

BIBLIOGRAFÍA

- Agüera, M. M. (2020). Neuroarquitectura: la neurociencia como herramienta de proyecto. https://oa.upm.es/63519/

- Browning, M. H. E. M., Ryan, C. O., Clancy, J. O., Bang, K. S., & Wolf, K. L. (2019). Nature inside: A theoretical framework of the human-nature connection in the built environment. Frontiers in Psychology, 10, 822.

- Gehl, J. (2010). Cities for People. Island Press.

- Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge University Press.

- Malato, M. (2020). Neuroarquitectura: El poder del espacio. Editorial Gustavo Gili.

- Odetti, J. V. (2022). El estudio del color urbano. Aportaciones teóricas y experiencias metodológicas desde el desarrollo de una tesis doctoral. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 159. https://doi.org/10.18682/cdc.vi159.6818

- Sternberg, E. M. (2009). Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being. Belknap Press.

- Villarreal Angeles, M. A., Moncada Jiménez, J., Ochoa Martínez, P. Y., & Hall López, J. A. (2021). Percepción de la calidad de vida del adulto mayor en México (Perception of the quality of life of Mexican older adults). Retos, 41, 480–484. https://doi.org/10.47197/retos.v0i41.58937

- Jacobs, J. (1969). Muerte y vida de las grandes ciudades. Ediciones Nueva Visión.

- Brand, P., & Dávila, J. D. (2011). Mobility innovation at the urban margins: Medellín's Metrocables. City, 15(6), 647–661

- Yu, M., Zheng, X., Qin, P., Cui, W., & Ji, Q. (2024). Urban Color Perception and Sentiment Analysis Based on Deep Learning and Street View Big Data. Applied Sciences, 14(20), 9521. https://doi.org/10.3390/app14209521Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 58(1), 7–19.

- https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7

- Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Basic Books.

- Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.